신선마을 주민복합 케어센터

대지위치: 부산광역시 영도구 신선동 200번지 외 25필지

지역지구: 2종일반주거지역, 가축사육제한구역, 상대보호구역, 재정비촉진지구

용도: 제1종 근린생활시설(마을회관)

대지면적: 542 ㎡

연면적: 613.84 ㎡

지상연면적: 613.84 ㎡ (용적률: 113.25%)

건축면적: 260.5 ㎡ (건폐율: 48.06%)

구조: 철근콘크리트조

주요외장재: 스터코, 노출콘크리트

주차대수: 장애인주차 1대

진행상황: 현상공모 참가작 | 4th Prize

1. 배경

부산의 산동네는 일제강점기와 한국전쟁을 거치며 형성된 자연발생적 마을이다. 산업화 이전 부산은 항구도시로 성장했지만, 전쟁 이후 피난민들이 대거 몰려오면서 도심 외곽의 산지에 무허가 판잣집을 짓고 정착하기 시작했다. 행정의 지원 없이 발전해 온 이 마을들은 비탈진 지형과 좁은 골목, 계단길이 특징이다. 영도구 신선동 역시 봉래산 기슭에 형성된 마을로 부산 도시성의 핵심적인 특성과 정체성을 응축적으로 보여주는 공간이다. 이곳은 제도권 밖의 자발적인 정착과 집단적 생존 전략을 통해 형성된 공간으로, 비계획적이면서도 기능적인 자생적 도시구조를 보여준다.

2. 부산 산동네 타이폴로지(typology)

부산의 산동네는 도시의 지형과 역사, 주민들의 삶이 결합된 고유한 도시 타이폴로지로 이해될 수 있다. 경사지를 따라 자연스럽게 형성된 마을은 지형에 순응하며 터를 잡고, 그 위에 계단식으로 집들이 얹히듯 들어서 독특한 경관을 만든다. 좁은 골목과 가파른 계단은 단지 이동을 위한 통로가 아니라, 주민 간의 일상이 교차하고 관계가 형성되는 사회적 공간이다. 협소한 마당과 골목 어귀는 자연스럽게 이웃과 마주치는 장소가 되고, 이러한 구성은 공동체 유대감을 더욱 촘촘히 만든다. 건물은 경사로 인해 다양한 레벨에서 출입이 가능하고, 일부 건물의 옥상은 곧 도로이자 주차장이 되기도 한다. 이러한 중첩된 기능은 부산 산동네만의 입체적이고 유기적인 도시 조직을 보여준다. 자연발생적으로 형성된 산동네의 구조는 사람과 장소, 지형이 긴밀히 얽힌 생동감 있는 생활 공간으로 작동한다.

3. 제안

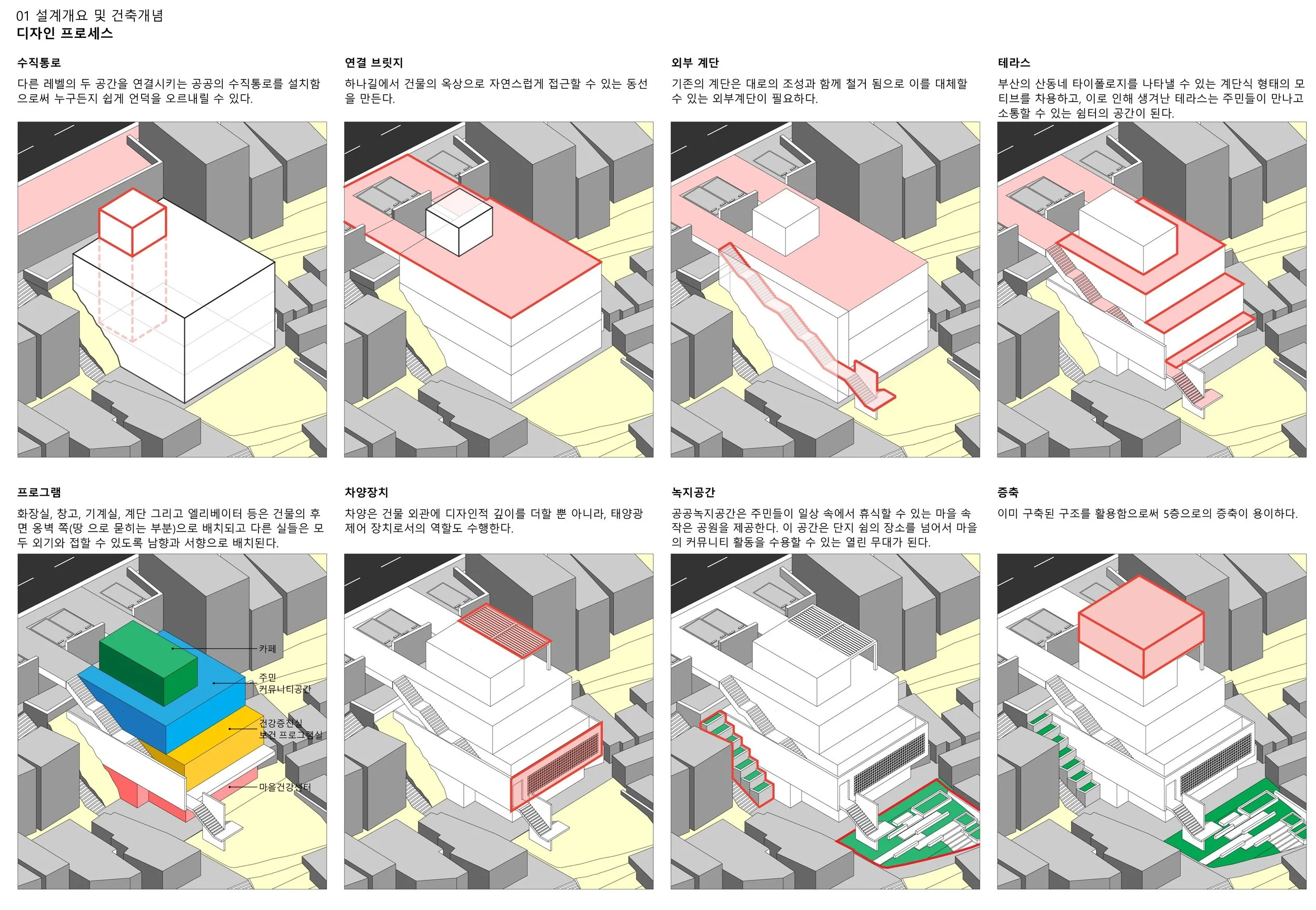

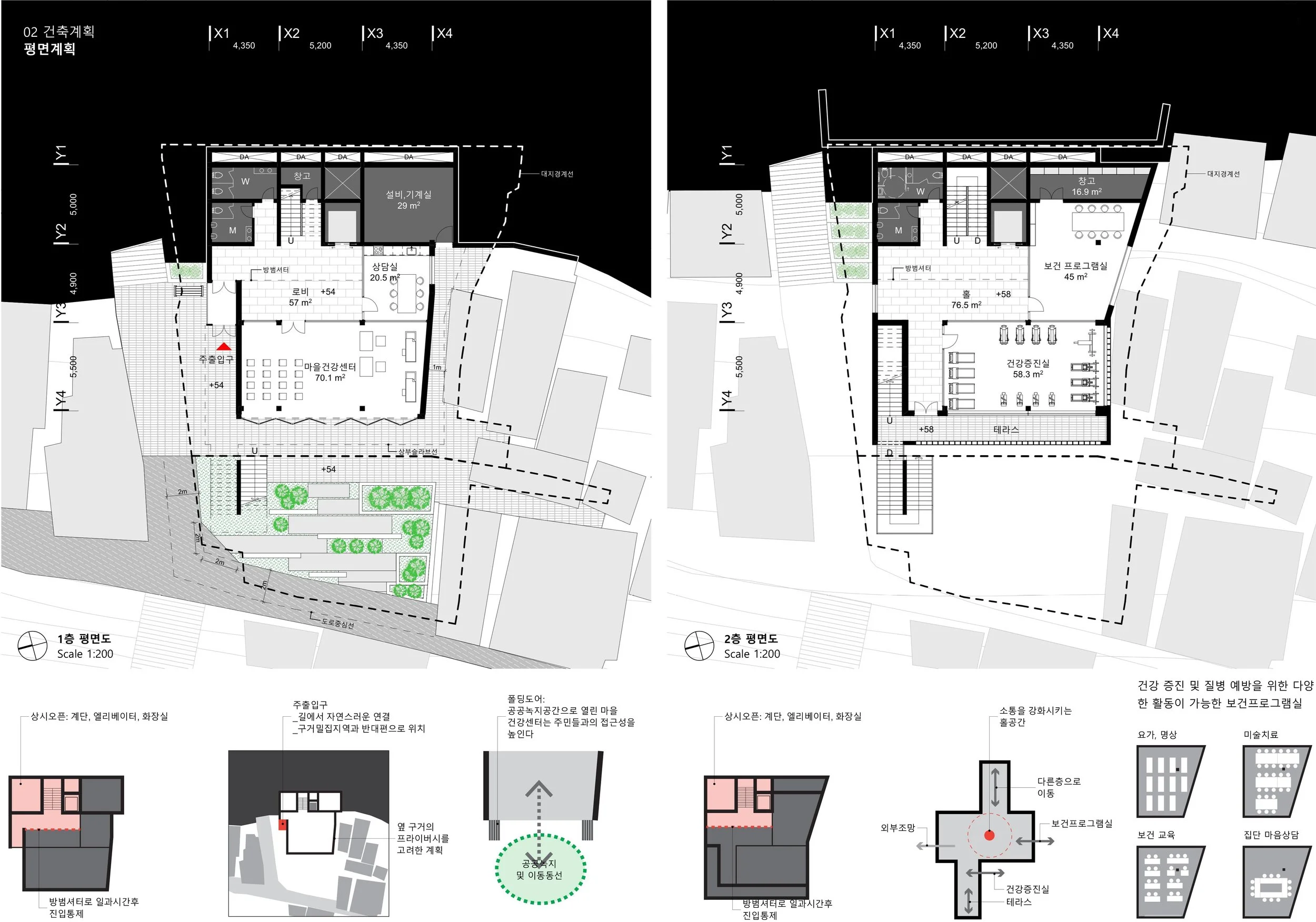

부산 영도구 신선동에 들어설 주민복합케어시설은 단순한 기능적 공간을 넘어, 지역 맥락을 존중하고 주민의 삶에 스며드는 건축이어야 한다.건물은 경사지형에 수직적으로 우뚝 솟아있기보다는, 지형을 따라 계단식으로 배치되어 마을 풍경에 자연스럽게 스며들어야 한다. 각 레벨에서 접근 가능한 출입구를 두어, 여러 방향에서 유입되는 흐름을 수용하는 유기적 구조로 계획한다. 외관 또한 인근 건축물의 스케일과 재료감을 고려해 마을 스카이라인에 어울리는 소박한 볼륨과 마감재를 사용한다. 계단식으로 배치된 건물은 자연스럽게 테라스 공간이 매 층 발생하게 되고, 다양한 레벨에서 열려 있는 휴식과 소통의 장소를 제공한다. 경사지라는 특수성을 이용해 공간 간의 수직적 관계를 단절이 아닌 연결의 기회로 삼고, 커뮤니티 공간과 건강시설이 유기적으로 연계되도록 구성한다. 대지의 큰 레벨차를 극복할 수 있도록, 외부 계단과 건물 내부에 엘리베이터와 직통계단을 배치한다. 고령자나 보행 약자들이 쉽게 접근할 수 있도록 안전성을 최우선으로 고려하고, 엘리베이터는 윗마을과 아랫마을을 잇는‘공공 수직 통로’로 작동한다. 좁고 밀집된 도시구조 안에서 녹지는 지역 재생의 핵심 자원이다. 공공녹지공간은 주민들이 일상 속에서 휴식할 수 있는 마을 속 작은 공원을 제공한다. 이 공간은 단지 쉼의 장소를 넘어서 마을의 커뮤니티 활동을 수용할 수 있는 열린 무대가 될 수 있다. 신선마을 주민복합케어시설은 단지 하나의 건축물이 아니라, 자연발생적 경사지 마을의 생활 구조를 잇고 풍경을 완성하며 사람들을 연결하는 공간적 매개체가 되어야 한다. 부산 산동네의 경사지 문화, 입체적 공간 감각을 존중하는 동시에, 현대적 필요를 담아내는 ‘맥락적 재생 건축’이 바로 이 지역에 요구되는 해법이다.